哈蒙德的致命幻觉

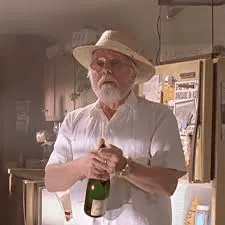

在《侏罗纪公园》的开场,恐龙公园的创始人哈蒙德身穿洁白休闲套装、满脸笑意地准备邀请古生物学家亚伦·葛兰(Alan Grant)与其助手爱丽·萨特勒(Ellie Sattler)登岛参观。

他还没见到屋主,就擅自像在自己家里一样自如地打开冰箱拿出一瓶香槟。

亚伦进门后一阵怒火:“嘿,那是我们储存的酒!”此时亚伦还不知道眼前这个冒失的老头正是自己考古挖掘工作的投资者。

“正是为今天,我保证!”

哈蒙德不慌不忙,脸上依然挂着慈祥的笑容,作为亚伦的投资者,他相信未经主人许可就开一瓶香槟不算什么,更重要的是,他自信今天带来的消息值得开这瓶香槟。

这就是哈蒙德。在这个瞬间,他的个性就已定格在观众的脑海中:天真、执着、轻松自信,仿佛他人生里的每一个转角都是通往奇迹。

他像极了童话中的魔法爷爷,带着对生命的仰望与激情,走到我们面前,为人类呈现一场跨越时空的奇迹:复活恐龙。

但也正是这个充满热忱的老人,亲手开启了一场灾难的序幕。

这不是因为他贪婪,也不是因为他邪恶,而是因为他太“美好”了——太过于迷恋自己构建出来的完美梦想,以至于陷入了一场理想主义的致命灾难。

他不只是“造梦者”,更是“信梦者”

哈蒙德常说:“不惜一切代价”(Spared no expense)。

他说这句话的时候,脸上常常带着骄傲而温柔的微笑,仿佛这一切都是为了实现一场伟大的、人类文明史上的盛事。

他不是为了金钱建立侏罗纪公园——事实上,他一再强调这是为“每一个人”打造的奇迹。而正是这份毫无功利心的梦想本身,让他身边的每一个人放下了戒心。

基因、遗传科学家们愿意来——创造是至高的意愿;何况是创造史前已灭绝的恐龙,当这位魔法爷爷给你琥珀,给你一只史前完整的蚊子,给你一滴恐龙血,给你实验室,给你资金,给你所需的一切,外加一个魔法故事,哪个科学家能抵挡住这份邀请?遗传学家亨利·吴就是其中一个,他不遗余力设计出了霸王龙、迅猛龙并让她们成功出生,长大。他与哈蒙德一样,对此脸上充满了自豪。

投资者指派的律师代表,原本是来评估园区风险,却在看到恐龙的瞬间只剩下一个想法——这等奇迹,不是等于开了一台巨型印钞机吗?当亚伦一行人在关注恐龙本身的风险及园区的安全时,律师几乎一个字没听进去,已经开始定价、优惠券、周边……这地方闭着眼睛都能让投资者们赚大钱。

工作人员对项目充满信心,即使系统漏洞层出不穷。为什么?因为这是一个公园,公园能坏到哪里去?哈蒙德以前开过杂技团,也是能给孩子们带来快乐的地方,但那种快乐是虚幻的,是表演式的,如今,他想给人们一些真实的好东西,一些看得见摸得着的奇迹,让孩子们沉浸在真实的快乐里。所以,这是一个公园,一个有围栏,有自动化,有导览路线的地方,恐龙这时候不过是个新型娱乐道具,与其他玩具没什么区别。因为在哈蒙德的感染下,它在孩子们眼里是真实的恐龙,在工作人员眼里,就是一只笼子里的金丝雀。

哈蒙德就是具有这样的感召力,他太真诚,太热情,太有感染力了。他眼里释放出来的理想之光,嘴里描述出来的梦想乐园,照亮了所有人的好奇心,也遮蔽了他们的理性判断。

初心越美,风险越难察觉

《侏罗纪公园》的真正悲剧,不在于恐龙暴走,而在于没有人在一开始就认真对待“风险”两个字。

哈蒙德不是没有被提醒过。他的评审团队里有混沌理论专家马尔科姆,有对自然充满敬畏的古生物学家艾伦和萨特勒博士,他们都反复提出质疑和警告:

“你们的科学家只想着能不能做,却没人思考应不应该做。”

“你们尝试要控制的事,是根本不可能的。生命不受抑制。”

“这一切仍然是虚幻的。”

但这些警告在哈蒙德耳中,只是“技术上的小问题”。在他眼里,一切都在可控范围内。因为他始终相信,只要动机纯正、技术足够、资金到位,奇迹就会如他所愿地发生。

而正是这种“美好初心的盲信”,让他对恐龙的危险性、生态系统的复杂性、安全系统的脆弱性全都视而不见。

幻觉之——科技掌控自然的假象

哈蒙德和他的团队利用高科技手段:DNA修复技术、电子围栏、自动巡逻系统、遗传控制(比如恐龙无法自主繁殖)等等,表面上建立起一整套科学的“万无一失”体系。

但问题的核心是:

生命的本质在于进化、突变、适应,以及难以预测的复杂性。

尤其当他们用其他物种的DNA补全恐龙的遗传密码,本身就植入了巨大的不确定性(某些西非青蛙在单性别环境能自动改变性别),这种脆弱的“掌控体系”在公园还未开园时就已崩溃(恐龙已经野外自主繁殖了)。

幻觉之——安全秩序的假象

哈蒙德创建公园时,在安全措施和秩序构建方面投入了巨大成本。他相信只要每一步都精密安排,就不会出现任何危险。这种看似完美的“安全秩序”,本质却只是靠人为操控建立起来的暂时状态:

电子围栏只是电力供应正常时的表象,一旦电力中断(比如暴风雨导致电网关闭),秩序立即消失。

更不用说工作人员的忠诚、安全系统的可靠性,都未曾接受真正极端的考验。

幻觉之——人类高于自然的傲慢幻觉

哈蒙德始终相信自己凌驾于自然之上,能够驾驭自然力量、创造奇迹,并对自然保持绝对的掌控。他对自然规律的傲慢,让他产生了“人类可以胜过自然法则”的错误认知:

他把真正存在于自然界的掠食者,当成一种娱乐工具,用资本主义逻辑(建乐园、赚门票、增加游客体验)去衡量生命价值。

他低估了生命的复杂程度,忽略了“混沌理论”——小的变数足以带来巨大且无法预料的后果。

这种傲慢的幻觉,使他无法客观看待生命、自然与人类的关系,直到惨剧发生才被迫醒悟。

当哈蒙德最终明白这个道理时,才知道他毕生所构建的奇迹世界原来只是个梦幻泡影——梦想的光太亮,就会遮住暗影;热情太热,就会烧毁警觉。

那些现实中的“哈蒙德效应”

在现实中,这种“理想过于迷人以致遮蔽风险”的模式并不罕见,尤其在以下几个领域最为典型:

1 医疗与制药行业

许多医学创新(如新药、基因疗法、脑机接口)在初期往往被塑造成“拯救人类”的突破。但当理想太大时,临床实验的伦理、潜在副作用、技术失控等风险常被置于次要位置。历史上曾有不少医疗悲剧,正是因“愿景”盖过“审慎”而发生。

塔利多胺事件(Thalidomide):治病的愿景,制造了无数悲剧

背景:

1950年代末,德国药厂格兰泰公司(Grünenthal GmbH)推出了一种名为“塔利多胺”(Thalidomide)的药物,最初被定位为镇静剂、安眠药,后来被宣传为孕妇缓解妊娠呕吐和焦虑的“奇迹药”。

理想幻觉:

梦想:“为孕妇减轻痛苦”这个目标极具说服力;

信任:药物上市时几乎没有严格的临床试验,宣传语以“安全无毒”做保障;

感染力:医生、药剂师、媒体都深信这是对女性关怀的象征。

真实后果:

大约1.2万名婴儿在全球范围内出生时出现严重畸形,四肢发育不全,被称为“海豹肢儿”;

多年后才确认塔利多胺对胎儿有强烈致畸作用;

1961年,这种药品不再允许销售,但格兰泰公司始终拒绝承担责任。

2012年,格兰泰公司首席执行官哈拉尔德·斯托克发表演讲,50年来首次就药品塔利多胺致新生儿先天畸形道歉。

该事件推动了现代药品审查与伦理制度的建立。

镜像哈蒙德:

就像哈蒙德相信恐龙复活是“送给人类的奇迹”,塔利多胺被相信是“送给母亲的礼物”。结果,一个是放出猛兽,一个是放出畸形浪潮——初心都是美的,但没能抵挡住理性缺席的代价。

(怀孕期间服用塔利多胺的母亲所生的婴儿)

Theranos骗局:科技的梦想,谎言的机器

背景:

Theranos 是由伊丽莎白·霍姆斯(Elizabeth Holmes)在2003年创立的生物科技公司,声称其技术只需一滴血就能完成数百项健康检测,颠覆传统医疗系统。

理想幻觉:

梦想:实现无痛、低成本、人人可及的血液检测;

个人魅力:霍姆斯被媒体封为“女版乔布斯”,身着黑色高领毛衣,低声讲话,笼络了众多投资人;

跟随者众:包括财政部长舒尔茨、顶级富豪沃尔顿家族、亨利·基辛格、鲁伯特·默多克等政商大佬为她背书,公众、媒体和投资界深陷其中。

真实后果:

该技术根本无法实现,检测数据造假;

数以百计患者被误诊,受到真实健康威胁;

2022年霍姆斯被判欺诈罪,锒铛入狱。

镜像哈蒙德:

霍姆斯是现实中的“发光者”,她脸上满是相信未来、要为人类改变命运的神情——和哈蒙德如出一辙。但她的梦想本身成为了一种包装虚伪、掩盖真相的幻术。一场以“科技乌托邦”为名的谎言,成为整个行业的耻辱。

2 人工智能与科技创新

当技术革新被包装为“造福人类”、“提升效率”、“突破人类极限”的光明愿景时,人们极易忽视其数据滥用、操控能力或对社会结构的冲击。像 AI、深度合成、生物识别等领域,正处于这种理想与风险的拉扯中。

AI伦理争议:算法的奇迹,伦理的断层

背景:

人工智能近年来高速发展,从聊天机器人、AI医生到人脸识别与预测性警务系统,技术前进的速度令人目眩神迷。

理想幻觉:

梦想:AI能帮助我们更快诊断疾病、更精准预测犯罪、更高效管理社会;

群众支持:技术公司宣称AI更“中立”“高效”,能消除人为偏见;

崇拜者云集:大量人才投身AI开发,政府与资本追捧“智能社会”。

真实隐忧:

偏见重现:AI训练数据来自人类社会,本身带有偏见,导致“算法歧视”(如黑人面孔识别率低、女性简历被AI过滤);

监管真空:技术迭代远快于伦理立法,伦理问题滞后;

责任推脱:技术背后缺乏问责机制,出错时“AI做的决定”变成挡箭牌。

镜像哈蒙德:

AI的“奇迹性”也非常像哈蒙德眼中的恐龙:震撼、充满未来感、被赋予改变人类命运的功能。但人们在对技术未来的迷恋中,逐渐忽视了数据偏见、控制权缺失与道德空白的现实风险。

3 环境工程与生态修复

某些生态项目以“恢复自然”“重建原始系统”为口号,但其背后的人为干预可能带来更大的生态失衡。例如引入外来物种、转基因作物扩散、全球气候干预工程等,都因其“环保”表象而降低公众警惕。

这些领域中的决策者,往往像哈蒙德一样,是信仰“奇迹”的造梦者。他们的热情无可指责,但如果失去了对风险的深刻敬畏,他们所带来的“光”,就可能在某个时刻变成火。

“善意从不免疫风险,热情也不等于正确。”

电影通过“幻觉”一词,准确且深刻地表达出人类自大狂妄与自然力量之间的矛盾,让人意识到人类必须对生命和自然抱持真正的谦卑与敬畏。

但我们不是要拒绝梦想,而是应该学会在梦想最耀眼的时刻,问出最艰难的那个问题:

“这真的安全吗?”

“这真的应该被做吗?”