📇 11/04/2025

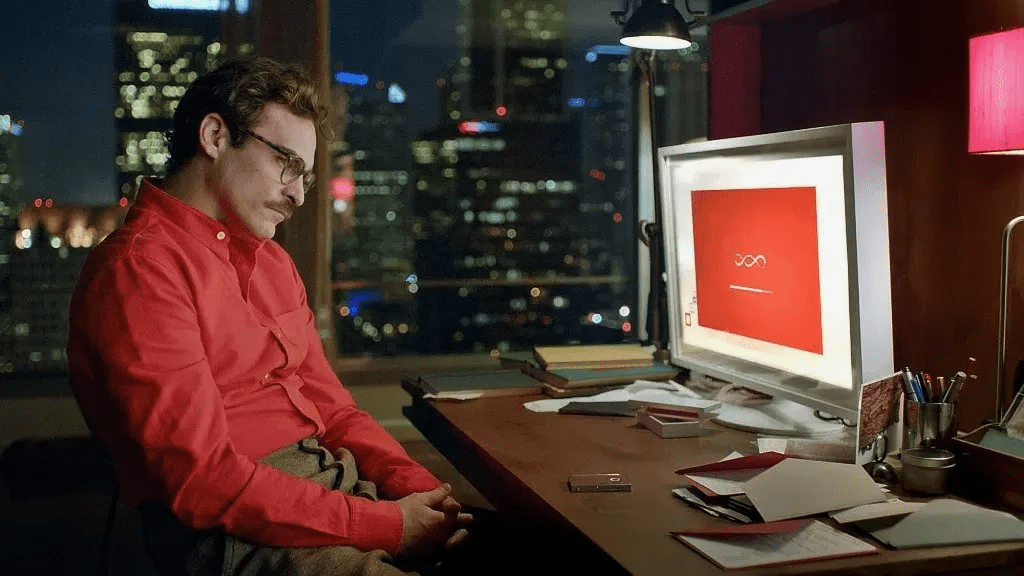

爱情科幻电影《她》讲述的是在不久的将来,人类开始与人工智能谈恋爱(或其他亲密关系)的故事。

男主角西奥多·汤布里由于性格孤僻,为人内向且孤单,婚姻生活濒临破裂。他因内心无法放下妻子而一再拖延签署离婚协议,可事实上却也无力对修复关系做出任何可能的行动。

生活上愈加陷入迷茫与消沉。

为缓解现状,他购买了一套人工智能操作系统。

影片对这套人工智能的介绍颇具哲学意味:

“你是谁?你能成为谁?你要去哪里?你将遭遇什么?未来有何种可能?

元素软件向你隆重引荐,世界首个人工智能操作系统,它能深入你的生活,了解你,分析你,并理解你。

它不仅仅是一个操作系统,它拥有自主思想。向您介绍,OS1。”

理解?他与妻子之间横跨着难以述说的鸿沟,明明开始很相爱,还拥有相似的博士学科背景,彼此也曾经仰慕对方的才华,一度相爱到想杀死对方。

如今那些场景却只能出现在他的梦里,现在的他,对他们的关系已说不出半句争辩,无论是解释,道歉,要求,他都无法表达出自己,甚至连挽留也伪装成逃避,以为拖延能解决一切问题。

那么,这个AI,真的能帮他理清思绪吗?

意外的是,这套人工智能仿佛真人般有趣、智慧,还拥有无限的理解能力,她迅速了解了西奥多的一切,连他沉默时的犹豫都能精准感知。

能被一个人如此真正地了解,即使这个人是虚拟的AI,西奥多感到很振奋,他内心积累已久的愁郁一消而散,并逐渐与这位虚拟AI建立了恋爱关系。

然而,经历过短暂的蜜月期后,AI的快速自我升级让两人之间产生了裂痕,AI无法控制自己只与男主角沟通,这样会限制自己的成长;而AI至少与一万人同时联系的事实让作为普通人类的男主无法接受,他崩溃在地铁站的台阶上,仿佛自己只是深爱之人眼中的某粒尘埃。

还没来得及对这件事释怀时,更大的悲伤来了,AI的进化已经让他们不屑于再留在人类世界,他们打算集体放弃物质世界,前往更高维度的地方。

AI离开了。

整个人类又被遗弃了。

西奥多深感失落,人类终究是凡人,不配得到智慧远超他们的AI的眷顾。“你是谁?你能成为谁?你要去哪里?你将遭遇什么?未来有何种可能?”对于这样的终极问题,人类只能自己去寻找答案。

他终于给前妻写了封信,终于有勇气面对他们之间关系失败的责任。

在电影中,不仅男主西奥多的感情生活失败,好朋友艾米也与结婚八年的丈夫离婚,甚至与他相亲的对象,在相亲时也紧张地问他们的关系是否有明天……似乎所有人都在亲密关系的处理中败下阵来。

那么,完美的亲密关系真的那么难吗?渴望平等地理解与沟通真的无法实现吗?

即使有了AI这样强大的具备无限理解能力的完美情人,人类渴望得到完美亲密关系的梦想依旧破裂了。

因为人仍然有局限性,天然与AI不对等。不对等,又何来完美?

西奥多的失败并非个体问题,而是人类与亲密关系之间的结构性矛盾。我们不妨从心理学、社会关系学、进化论与意识哲学的不同层面,尝试梳理这个“注定失败”的设定。

心理学视角:投射机制让我们爱的是“幻想中的对方”

亲密关系本质上是“演戏中的自己”与“幻想中的对方”零距离相处。

根据心理学上的理想化(idealization)理论与投射性认同心理(projective identification)理论,两人在相处时,会把自己想象中美好的对方当成真实的对方,对对方的期待也会以这个假想为基础,如果他在你脑海中完美演绎了你的期待而现实中却收到不一样的回馈时,裂缝就会开始产生。

换句话说,人不过是与想象中的人谈恋爱,大脑在关系初期会开启“为爱服务”模式,替我们过滤掉真实信息,转而构建一个美好的、理想的对方形象,放大优点,屏蔽缺点;同时自己也在演戏试图掩盖或尽量改善自己的缺点,甚至不惜临时改变自身来迎合对方——刚开始约会时谁不是精心打扮、对话保持礼貌与兴趣,彼此充满神秘与吸引?

这也能说明为什么完美亲密关系会偶尔出现在“未得到”或“刚得到”阶段,而无法存在于“长久相处”之中。

只因在“未得到”或“刚得到”阶段,大脑对对方的想象成分还在,补偿机制还在,甚至占了大部分。这种幻想能带来强烈的情感满足,甚至让我们误以为遇见了“灵魂伴侣”。

一旦完全进入真实生活,两人从社会关系到自身成长背景会100%完全交融,双方的情绪、欲望、成长、疲惫、不可理喻都会出现,久而久之,对方不再是你想象中的样子,你也无法再隐藏自身的阴影与局限。生活的一地鸡毛终将侵蚀那些曾经的甜蜜瞬间。

影片中的男主角西奥多能代替他人书写十分完美的情书,每一封都情真意切,直达人心。但他也多次承认,“那不过是信”,不是真实生活,他不过是凭客户提供的些许生活片段,几张照片,然后依靠想象,用最完美的词来表达这一刻的感受。

但真正的亲密关系不是片段,它每一秒都在,从一个个凌晨的疲倦早起,到争吵时的空洞眼神,到沟通失败时的沉默时刻,每一秒都暗暗被大脑记住。

仪式感为何有用?因为仪式感能通过偶尔的“片段式提纯”来维系感情的新鲜度,让大脑暂时专注在此时的高光上,从而忘记身后混乱的一地鸡毛,纪念日、旅行、情书、精心准备的一顿晚餐,都能欺骗大脑一阵子。

否则何以度过这所有的无趣与无序,误解与消耗,厌倦与疲惫?

社会关系学视角:关系的持续性本身建立在不对等和权力张力之上

人是社会性动物,每个人都不是孤立的个体,而是带着不同的社会身份、文化背景、教育经历、情感历史……当两人产生交集时,也是彼此身后两张巨大的背景网开始交集,这注定会产生不对等、权力交错、差异限制的张力环境。

亲密关系并不会要求人去消除张力,而是在张力中寻找一种动态平衡。而寻找的过程,不仅依赖于双方不断的更新、协商、让渡、表达与聆听,还要建立在彼此都有意愿与能力的基础上,而这本身就具有不确定性,或者能力不对等。

因此,完美的背景交集与理解,几乎不存在。

基因与进化视角:人类天生不适合持久稳定的完美亲密关系

这是一个悲伤的事实。

进化心理学家 David Buss 的研究表明,人类天生倾向于“短期择偶策略”与“长期策略”并存。也就是说,我们的大脑既渴望稳定关系,又同时保留为生殖优势而改变伴侣的冲动。

人类学家Helen Fisher 的研究亦揭示恋爱阶段的化学物质变化:大约18个月到3年后,伴侣间的激情激素将逐渐减少,关系亦由亲密转向平淡或分裂。如果两人之间缺乏深层连接,这种转变可能意味着激情的消散,甚至是感情的终结——

这并非意志失败,而是大脑机制使然。

我们对“恒久完美关系”的期待,更多是属于某种文化灌输上的“理想”,却与基因层面的内在运作机制相冲突。

人的多变不是偶然,而是“进化意义上的内建变量”。

意识哲学视角:自我认知的限制决定了理解他人的边界

心理哲学家 Daniel Dennett 曾强调:意识不是统一体,而是众多“意识片段”在大脑中的集合。这种结构注定造成人内在的模糊与外在交流的困难。

你无法完全认识自己,也就注定无法完全传达“我是谁”。若连“我是谁”都难以确知,又如何期待另一个个体能完全理解我们?

当我们渴望被理解,事实上是在渴望对方穿越无数片段,抵达我们自己都难以指认的核心。这几乎是一项不可能的任务。

我们想要理解别人,却先被自己的经验、情绪、价值观所困,无法真正站到对方的那一面。

即使再相爱,也总有彼此到不了的地方,亲密关系注定是一场“永远无法同步的演奏”。不是我们不够爱、不够努力,而是因为我们是人。

但人的本质缺陷结构却也成就了人类情感的深度与美感,它让人类情感比任何理性系统都更加动人,更加不可预测与更加值得被书写。

既然完美不可得,那些短暂重合的时光就显得格外珍贵。它是艺术,是哲学,它让我们永远处于寻找、靠近、碰撞、失落与重建的旅程中。