📇 28/03/2025

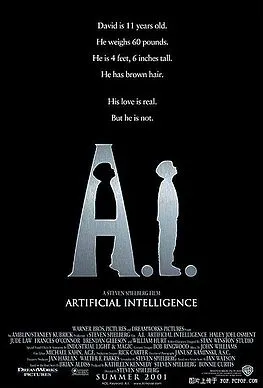

《A.I.人工智能》(A.I. Artificial Intelligence)电影背景:

在未来,由于全球变暖,两极冰川融化导致海平面持续上升,大片沿海城市已被淹没,亿万人员流离失所,地球资源愈发紧张。为控制人口,政府实施严格的生育配额制度——怀孕必须经过法定程序,不得随意增加人口。

但社会仍需运转,服务仍需维持——在人力紧缺的背景下,机器人成为最理想的替代者。他们一旦出厂,无需食物、无需水源,不与人类争夺资源,逐渐成为社会结构中的关键组成部分。

那时Mecha机器人技术已高度成熟:能够自然地交谈、理解语言、模拟情绪、响应触觉——但这一切仍是程序反应,它们没有真正的自主情感,也不具备主观意识,所有“情绪”不过是对感知输入的演算式回应。

因此,拟真电子公司(Cybertronics)的霍比教授提出一个激进构想:研发一款能够“爱人类”的机器人,一个拥有自发情感的人工智慧孩子,能对“母亲”产生持久而深刻的依恋。

对那些因政策无法生育的家庭来说,这无疑是一种心理上的补偿——即使社会对机器人仍存偏见,这个项目依然预示着巨大的潜在市场。

霍比教授最终研发出了第一个可以“爱”的机器人孩子——大卫(David)。他将大卫交给公司一名员工亨利领养。亨利的亲生儿子马丁因罹患绝症而处于人工冬眠状态,妻子莫妮卡则处于崩溃边缘。医生说,“你的儿子可能救不回来了,但你的妻子还有希望。”公司建议他们领养机器人孩子——大卫,以弥补家庭因失去孩子所带来的情感空洞。

大卫的外貌与真人几乎无异,看上去就像一个真正的男孩。当他第一次出现在家中时,莫妮卡的反应并非感动,而是本能的抵触。不仅是因为她认为真正的儿子不可替代,更是因为大卫的外貌起到了某种“恐怖谷效应”,他太像真人了,但是,他们知道他只是机器,他的内在有几百米的线路,而不是血肉。

恐怖谷理论认为:

如果一个实体“不够拟人”,那它的类人特征就会显眼并且容易辨认,人类会对其产生正面情感,产生移情作用。另一方面,如果一个实体“足够拟人”,那它的非类人特征就会成为特别显眼的部分,哪怕其与人类只有一点点的差别,都会显得异常刺眼,令其瞬间变得非常僵硬恐怖,使观察者感到反感和惊悚。

大卫便是这样的一个孩子。他与六七岁的真人小孩差不多,脸上挂着纯真的笑容,他看着你笑,对着你说话,使用礼貌语,但他过于乖巧,缺乏与人的自然互动,甚至不会眨眼睛,莫妮卡常常被他的突然出现吓到。

他的乖巧,不发脾气,不乱哭,不撒娇,没有正常孩子的失控行为,恰恰打破了人类对“活孩子”的认知期待,因为任何正常的孩子都会与父母产生复杂的情绪互动,如赌气、反抗、撒娇后道歉。

由于他外表过于真实,莫妮卡不忍心将他退回公司,她签署了领养文件,并激活了大卫的“铭刻”程序(imprint)——自此,大卫被程序性地“绑定”对“母亲”莫妮卡的情感。这是一份不可撤销、永不改变的爱,如同代码本身,恒定而绝对。

问题就出在这里。影片的冲突也埋伏于此。

在影片开头,当霍比教授提议研发一款这样的机器人之时,一位与会者便问道:“如果这机器人真的能爱一个人,这个人对机器人又有什么责任?人类能不能反过来爱他们?”

霍比教授没有答案。因为这样的爱注定不能对等。大卫再爱妈妈,他的爱也是一种程序,与人类原生的爱千差万别。

那么,人类原生的爱究竟是什么?它是如何产生的?

与大卫那种一键启动、不可逆转的程序性情感不同,真实孩子对父母的爱,不是情感选择,而是生存机制。

婴儿一出生时,并没有“我爱妈妈”这个认知。他的一些行为表现,如:

抓紧妈妈的手指;

一听到妈妈声音就安静;

依附在胸口时表现出放松;

这些并不等于“爱”,而是更基础的系统反应:依附(attachment)机制。这是哺乳动物在漫长进化中形成的生存策略:

婴儿对能提供食物、温暖、安全的人产生依附行为;

依附的反复成功经验,会形成“安全感→亲密感→我属于你”的情绪回路;

久而久之,大脑会在这些感知路径上写下一个“自我+他者”的结构;

到成长阶段才逐渐形成可被语言表达的认知模型:“我爱你”。

所以说:

孩子爱妈妈,并不像大卫那样一开始就认知层面知道“我爱她”,而是大脑在无数次的“你出现 → 我生存”的闭环体验之后,用情绪、记忆和激素写下的“这是我安全的地方”。

它的本质是生理层上的依附,这也是为什么很多孩子仍然会依恋哪怕有点忽略、甚至打骂他们的父母——因为那套“生存依附系统”早在理智形成之前就完成了绑定。

依附理论(attachment theory)是关于人类关系建立方式的心理学、进化论和行为学理论,由精神病学家和精神分析学家约翰·鲍比提出。

该理论认为婴儿会依附于那些在与他们的社交互动中敏感和反应灵敏的成年人,并且在大约六个月到两岁的这段时间里,婴儿倾向于与某一个主要照顾者形成稳定的依附关系。在这个时期的后期,孩子们开始使用依附人物(熟悉的人)作为探索和返回的安全基地。

婴儿之所以会形成对特定照顾者的依附感,不是因为血缘,而是因为这个人在婴儿早期不断回应他的需求;

如果换一个人照顾,只要满足安全、抚慰、持续陪伴,婴儿也会把“依恋”转移过去;

血缘并不是爱与依附的先决条件。

父母对孩子的爱,是进化上高度强化的本能机制。

这个机制更强烈,更深层,因为它关系到整个物种延续。从生物角度讲,父母——尤其是母亲——对孩子的情感有三大神经基础:

催产素系统(Oxytocin):分娩、哺乳、拥抱等行为会引发催产素激增,强化“亲子绑定”的情感和信任。

伏隔核 – 奖赏回路:父母看到婴儿微笑、伸手,脑部奖赏区域会被激活;抱起孩子后,大脑会释放多巴胺,让人产生“我想再靠近他”的冲动。

情绪共振系统(镜像神经元):孩子哭闹、发笑会自动引发父母情绪同步,“他哭我紧张、他笑我放松”的反应是促使父母不断回应的天然机制;也就是说,孩子的脆弱本身就是唤起父母情感启动的按钮。

你爱孩子,不是因为他做了什么伟大的事,而是因为你的神经系统被他的存在设计来响应了。

这是一种非选择性的爱——先被触发,再认知到爱。

但亲情的形成 ≠ 天然存在,而是“高频共生经验”刻出来的。

如果亲情是本能,那为什么有些人对父母毫无感情?或者父母根本不爱自己的孩子?因为亲情不是天然归属血缘,而是“天然容易形成”。如果血缘之间亲密互动、共处、回应、陪伴等经验缺失,亲情也可能根本没形成。

发展心理学家玛丽·安斯沃斯(Mary Ainsworth)通过“陌生情境实验”进一步验证了这点:

当母亲或主要照顾者在早期缺乏回应、忽略婴儿信号,孩子的依附类型会变得焦虑或回避;即使是亲生母亲,若无法提供足够的稳定互动,孩子也不会形成安全的依恋结构。

相反,领养研究(Adoption Studies)表明非亲生孩子在被领养家庭中,若获得持续稳定的陪伴和回应,也会形成完全真实且稳定的亲情;他们会自然地称呼养父母为“爸爸妈妈”,并表现出依恋、情绪共鸣和内在归属感。

也就是:亲生家庭并不等于亲情。当缺乏情感交流、父母长期冷漠、暴力、控制,孩子即使知道“那是我父母”,情感上也并不会爱他们,甚至表现出憎恨、回避或情感麻木。

因此,人类的爱,并不稳定,不纯粹,甚至不确定。它天然混杂、易变、充满条件与裂缝——哪怕是在血缘家庭关系中,“爱”也未必真实存在。

人类的爱是一种“经验的结构”,而非单一机制,它是经由神经递质、感官输入、奖赏机制不断循环反馈的复杂结果,有生理基础,但又不断被构建出新的意义网络。

它也很容易变质,烦躁、不耐烦、生活压力、未被满足的期待……这些都会像微小的裂缝,慢慢侵蚀亲密关系。如:

父母在劳累和失望中将情绪投向孩子;

孩子在青春期以厌倦和不屑回应家庭;

夫妻间从亲密变为冷漠,仅因缺少沟通与成长。

机器人的“爱”:稳定、专一、无我、无恨,却也无自由。

在电影的设定中,大卫一旦激活印刻,他对妈妈的爱就永远烧印在他的硬体上,无法再改变。看似永恒、忠诚、纯粹,但是,这是一种偏执的、单向度的程序情感,与人类的原生情感有着根本的不同。

他被设定为“爱妈妈”,却没有人类式的互动能力。因为真正的“爱”不仅是一种情绪状态,更是一种高度复杂的互动行为能力:

爱是问候、倾听、等待、回应、理解、调整;

爱是知道对方会变,自己也要调整;

爱是能感知到“你今天累了,我先退一步”这种细腻的场景判断。

但大卫不是,他的爱是:

永远在满格状态、永远朝向你、永远不动摇;

他不会在妈妈愤怒时察觉“她需要空间”;

不会在妈妈疲惫时选择退场,他只是一遍遍用相同的热度表达“我爱你”,没有温差,没有变化。

这不是亲子之爱,更不是成长中的情感,它是情绪不死的幽灵,永远滞留在初始状态。

霍比教授认为大卫在被母亲遗弃后依然执着地寻找她,并主动追寻一个能让她重新爱自己的途径——请求“蓝仙女”将他变成真正的小孩——是一次巨大的技术突破。

在他眼中,大卫成为了第一个会“做梦”的机器人,甚至是第一个为梦境而行动的机器人。

这令他兴奋不已——人工智能终于越过了感知和模仿的边界,跨入了愿望与追寻的领域。

但他没有意识到的是,大卫的执念,并非源于自由意志,而是源于被写入的“程序性忠诚”。

他不是选择去寻找母亲,而是无法不去寻找,他无法忘记、无法改变、甚至等待了两千年依然无法放弃。

他的情感完全没有自由,不能变、不能反抗、不能成长。就像一根永远被拉直的绳子,没有曲折,也无法松弛。这种真实中的不真实加剧了恐怖谷效应,因为你无法关闭他,无法让他停止。这不是温暖,这是毛骨悚然的情绪套牢。真正的人类会退缩、挣扎、改变主意、犯错,然后继续去爱。

总体而言,《A.I.人工智能》讲述的并不是一场科幻冒险,而是一段令人不安、充满道德悖论的“情感实验”。它表面上围绕人类最温柔的亲子之爱展开,然而主角大卫并非真正的孩子,而是被设定为“永远爱妈妈”的机器人。

他的旅程注定失败,所以电影的悬疑性和戏剧性不在故事本身,而在于让我们重新思考“爱”的本质及人与机器之间的伦理道德问题。

就像《创世纪》中那个最古老的疑问:

上帝创造了亚当来爱他,但是,他爱亚当了吗?

(在希伯来语中,亚当即人类的意思。)

电影结尾部分外星人对大卫说道:

“大卫,我很羡慕人类能够拥有灵魂,他们对人生意义有百万种解释,通过艺术,诗歌,数学公式。人类一定是存在意义的关键。但人类不再存在,所以我们进行了一项计划,利用骨骼或皮肤残留的基因复制一个人活生生的身体,我们也想知道能不能从复制人身上找回他们的记忆。David, I often felt a sort of envy of human beings of that thing they called ‘spirit’, human beings had created a million explanations of the meaning of life in art, in poetry, in mathematical formulas. Certainly, human beings must be the key to the meaning of existence. But human beings no longer existed, so we began a project that would make it possible to recreate the living body of a person long dead from the DNA in a fragment of bone or mummified skin. We also wondered would it be possible to retrieve a memory trace in resonance with a recreated body.”

“你知道我们发现了什么吗?时空轨迹似乎存储了大量资料,记录着过去的每一件事。但是这项实验失败了,复制过来的人只能存活一天,他们在当天晚上入睡之后,就会再度死去,他们一旦进入无意识状态,他们的存在就消失在黑暗中。这就证明了一点,一个人的时空轨迹使用过了,就不能再被使用。 You know what we found? We found the very fabric of space-time itself appeared to store information about every event which had ever occured in the past. But the experiment was a failure for those who were resurrected only lived through a single day of renewed life. When the resurrectees fell asleep on the night of their first new day, they died again. As soon as they became unconscious their very existence faded away into darkness.The equations had shown that once an individual space-time pathway had been used, it couldn’t be reused.”

外星人说:“人类已经灭绝。”

抛开电影情节、背景设定本身,这似乎也很像是某种冷静的预判——我们再怎么热烈地讨论“爱”“感情”“灵魂”,最终也可能像恐龙一样灭绝。

但奇妙的是:

外星人说他们羡慕人类拥有灵魂、用艺术与数学解释人生,说明他们或许是高度理性化的存在,有思维、信息处理能力,却没有“灵魂”的体验,并想通过重建人类个体,去感受这些东西。这表明,在宇宙的演化路径中,人类或许只是过客,但却可能承载着“意义”的线索。

这是一种既令人悲伤、又令人敬畏的设定:

那么,外星人所说的“时空轨迹”究竟指的是什么?背后是否有什么理论依据?

1. 全息宇宙理论(Holographic Principle)

该理论由物理学家赫拉尔德·特霍夫特和伦纳德·萨斯坎德提出,认为:

这与电影中“时空记录一切”的说法相符:

2. 潘洛斯的量子意识理论(Orch-OR)

物理学家罗杰·潘洛斯与麻醉学家哈默夫合作提出“意识来自微管量子叠加态”理论,即:

这提供了一个假设基础:

也正是这种理论背景,让电影中的“复活”成为可能——不是通过灵魂召回,而是从时空中提取信息碎片,重建人的身体与记忆。

黑洞视界(event horizon)

也是“全息宇宙原理(Holographic Principle)”的核心基础之一。

一、全息宇宙原理的来源:黑洞的“信息悖论”

当你把一个物体扔进黑洞,黑洞的质量和能量会增加,但从经典物理学角度看,物体的所有结构、信息、状态都“消失了”。这引发了著名的“信息悖论”:

1970年代,斯蒂芬·霍金(Stephen Hawking)研究发现:

就像把三维的信息“压缩”到了二维的皮肤上。

二、全息原理的推广:不仅黑洞,整个宇宙也可能是这样运行(“阿卡西记录”(Akashic Records)?)

1990年代,物理学家赫拉尔德·特霍夫特(’t Hooft)和伦纳德·萨斯坎德(Susskind)提出一个激进假设:

这个边界可以类比为黑洞的“视界”,但不是一个具体的天体,而是整个宇宙的“包裹边”——

比如膨胀宇宙的边界、宇宙的反德西特空间边界等。

就像一个巨大的全息板,我们看到的三维世界,其实是被“投影”出来的信息。

如果我们是三维投影,而信息都编码在二维源板上,那是否意味着,一切早已经被“写好了”?我们只是“正在被读取”的数据?一切命运早已注定?

这是全息宇宙理论中最深、也最令人头皮发麻的问题之一。

这个问题的答案,正卡在物理学与哲学的交界处。我们可以从三个层面来理解:

一、如果宇宙是全息的,它的信息结构确实可能是“固定”的

在全息原理中,三维宇宙是从一个二维信息边界投影出来的,那么就可以想象为:

三维世界中我们看到的一切变化(事件、成长、选择、后悔、未来),在二维源头上,可能已经是完整编码的全程数据。

换句话说:

我们以为我们正在“经历”事情,可能只是宇宙正在按顺序“读取”一份早已写好的信息文件。

这就像《楚门的世界》+《黑客帝国》+《西部世界》:

二、这是否意味着“决定论”是对的?自由意志是假的?

这个问题直接戳中“自由意志”的核心。

物理学上的“决定论”确实一直是一个古老但有力的设想:

在牛顿时代,这几乎被当作真理:

只要我们知道粒子的位置和速度、其他变量,原则上就能推算出它未来的一切运动。

但现代物理,尤其是量子力学,让这个观念动摇了:

这些现象让我们重新考虑:

这就好比:

这样一来:

这叫作“多路径决定性 + 局部主观自由”。

三、哲学意义上的解读:你活着是为了“读出”这张板?

这是全息理论最震撼人的延伸:

电影中外星人那句台词——

除了用外星人本身的认知发展局限甚至编剧本身的局限性来解释(外星人并非无所不知,他们只是比我们进步;他们可能发现了黑洞视界的记录机制,但还没弄清楚谁在读取谁,谁又是被谁设定的投影?),还可以用“时间的箭头是倒的还是正的,甚至时间根本不存在”这个终极哲学/物理问题的一部分来分支合理解读:

第一层理解(经典视角)

在我们日常直觉或牛顿力学的角度下,是这样的:

这也是台词最直接的句式暗示:

事件是“发生内容”,时空结构是“记录装置”。

但这只适用于低维度认知。

而如果已经触碰到更深一层:

第二层理解(全息与量子层级)

从全息宇宙的角度:

也就是说:

这就像黑胶唱片:

旋律不是“唱出来”之后才记录在唱片上,

而是唱片本身就有凹槽,

唱针(你)划过去的时候,才“听到了歌”。

更高级别的解释(物理悖论层)

这个问题,其实直指了一个本质悖论:

这个矛盾,其实就是在挑战“时间”的真实性:也许时间本身就是投影中的一种幻觉。

这就是为什么在某些量子引力研究中,甚至有人提出:

只要撇开时间要素,这句台词无论如何也能逻辑自洽。

其他理论:

▸ “形态共振场”(Morphic Resonance, 鲍姆提出)

认为自然界的结构是信息场影响下形成的,每个物种、物体都有其“信息模板”。

▸ “量子真空信息层”

一些理论认为,在量子真空中,存在一层宇宙最底层的信息结构,是所有粒子行为的指导规范。

▸ “等离子宇宙学”与“宇宙原型库”理论

主张物体与图案在宇宙信息中有“图腾式重复模式”。

有关“等离子宇宙学”(Plasma Cosmology):

等离子宇宙学是一种不同于标准大爆炸模型的宇宙观,它认为:

创始人之一是瑞典诺贝尔奖得主汉斯·阿尔文(Hannes Alfvén)。他提出:

所以他们认为,宇宙中那些看起来像“图腾”一样的结构(螺旋、柱状、十字形)并不是偶然,而是自然的能量规律以可视方式显现出来。

有关“宇宙原型库”(Archetypal Pattern Theory):

这个词来自于一些新物理 / 神秘学 / 原型心理学(如荣格)结合的新兴理论,它主张:

比如:

这就像是在说:

这就是所谓的“宇宙原型库”——一个全域共振模式的母体。

在电磁主导的宇宙中,能量流动会自然形成某些稳定结构;这些结构在宇宙各处反复显现,不是偶然,而是“宇宙代码的一种表达”;图腾、曼陀罗、星云螺旋、古文明符号都可能是这组宇宙原型在不同维度的投影。

举个形象的例子:

想象整个宇宙是一张巨大的“音频震动板”(就像钠沙板):