美苏太空竞赛 是冷战期间最具象征意义的科技较量,它不仅是科学探索的里程碑,更是两大超级大国意识形态之争的战场。这一竞赛催生了许多震撼人心的航天成就,同时也成为电影人热衷探索的题材。

RU苏联视角的太空竞赛电影:

苏联的航天电影注重集体主义、技术突破、极限生存挑战,同时也带有一定的意识形态色彩,强调苏联的成就和科学精神。

代表电影(苏联太空三部曲):

1《搏击太空》(Gagarin: First in Space, 2013)

在美苏太空竞赛的主要阶段(1955-1975),苏联在多个关键领域率先突破,几乎每一步都领先美国。

1957年:苏联发射世界第一颗人造卫星(斯普特尼克1号),美国震惊,认为这威胁到国家安全,直接推动了NASA的成立。

1961年:尤里·加加林成为第一个进入太空的人,苏联在载人航天上继续领先。

1965年:苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫执行世界首次太空行走,再次领先美国。

电影 《搏击太空》 试图还原这段历史,不仅展现了加加林的个人奋斗,也揭示了苏联航天体系的独特性。

一句话,苏联为何能率先进入太空?

1. 科学体系:军工主导 vs. 民用航天

苏联的航天计划并不是一个单独的科学探索项目,而是完全由军工体系主导,这一点与美国的航天体系有着根本性的不同。

苏联的航天技术是从导弹技术直接衍生而来。苏联R-7火箭(东方1号的运载火箭)原本是洲际导弹(ICBM),并不是专门为航天任务设计的。这使得苏联在技术转换上更具灵活性,可以在短时间内改造导弹用于载人航天,而美国的航天技术发展路径则是先发展航天器,再发展运载火箭,导致研发周期更长。

军事优先级高于科学。苏联的科研资源被集中投入军工领域,而航天被视为军工的一部分,因此在资源配置上比美国更加集中、高效,减少了科学家之间的竞争和资源浪费。

电影中的体现:

在《搏击太空》中,我们看到加加林的训练极其严格,他和其他宇航员并不只是科学家,而是“战士”。这符合苏联航天体系的逻辑——宇航员不是单纯的探索者,而是国家战略的一部分。

2. 决策模式:苏联的“集中式突破” vs. 美国的“竞标式开发”

苏联的科学决策模式和美国完全不同。

苏联采用的是“国家指令制”,即所有航天项目都由一个核心团队——谢尔盖·科罗廖夫(Sergey Korolev) 领导的 OKB-1 设计局负责。他的团队几乎包揽了所有航天研发任务,从火箭推进到航天器设计,形成了高度集中的科研体系。

美国则采用的是“竞标式开发”,NASA 允许不同的私营企业(如波音、洛克希德)进行竞标,并选择最优方案。这种模式虽然能激发创新,但也意味着初期研发进展较慢,容易受政治变化影响。

电影中的体现:

电影展现了加加林的训练过程,但实际上,这背后是整个苏联科研体系的高效运作。在短短几年时间内,苏联从试验火箭推进,到将人类送入轨道,这种速度在美国的体系下几乎不可能实现。

3. 战略目标:苏联更注重“第一”,而非“长期发展”

苏联的目标从一开始就很明确:赢得冷战的航天竞赛,而不是发展可持续的航天体系。

他们并不特别强调航天任务的长期可行性,而是优先确保每一个关键节点的突破——

第一颗人造卫星(斯普特尼克1号,1957)

第一个进入太空的人(加加林,1961)

第一次太空行走(列昂诺夫,1965)

这种策略帮助苏联在1960年代初期取得一系列胜利,但也导致他们在长期技术积累上落后于美国。

电影中的体现:

《搏击太空》展现了苏联政府对这次任务的高度关注。加加林不仅代表自己,也代表整个国家,他的成功等同于苏联的胜利。

2 《天际行者》(The Age of Pioneers, 2017):

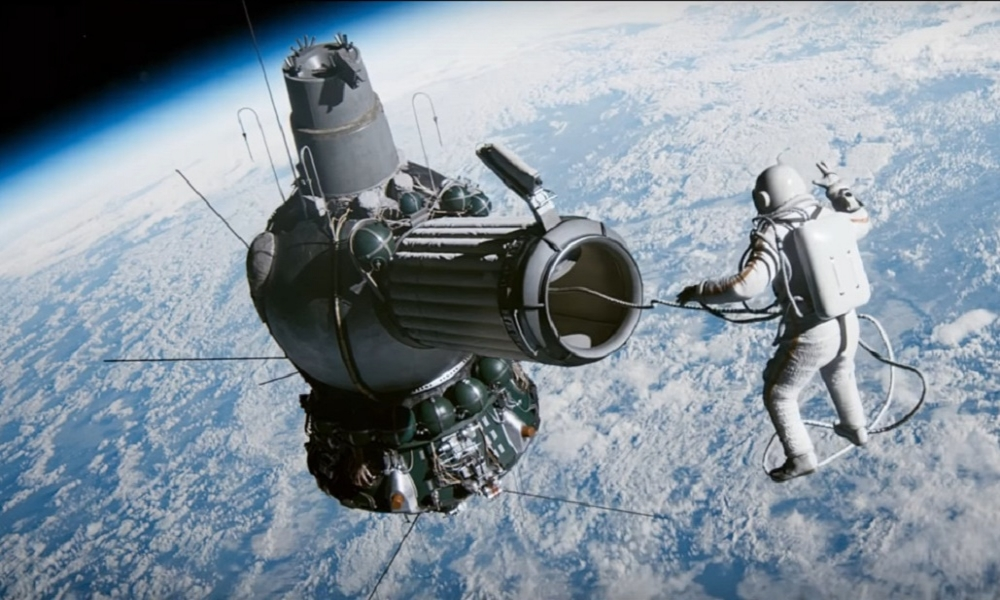

《天际行者》 讲述了 1965 年苏联宇航员 阿列克谢·列昂诺夫(Alexei Leonov) 执行人类历史上首次太空行走的壮举。

这一成就再次让苏联航天在美苏太空竞赛中抢占先机,证明了苏联不仅能将人类送入轨道,还能突破舱外活动的极限。

但电影也展现了任务的危险性:列昂诺夫的太空服在真空中膨胀,导致他差点无法返回舱内,而返回地球时又因减速火箭发射不及时,导致偏离预定降落点,着陆在远离目标区域386千米(240英里)处。

尽管苏联成功实现了首次太空行走,美国最终仍在 1969 年通过 阿波罗11号登月 彻底扭转局势。《天际行者》不仅是一部展现苏联航天英雄主义的电影,同时也提出了一个重要问题:

苏联在多次领先美国的情况下,为何最终失去了太空竞赛的主导权?

1. 短期突破 vs. 长期可持续发展

苏联在太空竞赛中的策略是不断创造“第一”:

第一颗人造卫星(1957年)

第一个进入太空的宇航员(1961年)

首次太空行走(1965年)

每一次胜利都能在全球范围内彰显苏联的科技实力,但这些胜利往往是高风险、短期目标驱动,而不是可持续的航天发展策略。

在《天际行者》中,列昂诺夫的任务本身就充满极端风险:

太空服问题:他的太空服在舱外活动时因压力变化而膨胀,几乎让他无法返回飞船。

返回舱失控:飞船再入大气层时严重偏离轨道,他和另一名宇航员被困在西伯利亚雪地里,差点因极寒天气丧命。

尽管苏联成功完成了任务,但这种“拼尽全力达成突破”的模式,未能形成稳定的航天计划。相比之下,美国在登月前采取了更稳健的路线:

逐步测试(水星计划 → 双子座计划 → 阿波罗计划),积累技术,确保每个阶段都经过严格实验,减少风险。

建立完整的后勤支持体系,以保证长期的太空探索能力,而不仅仅是追求短期领先。

2. 体制的优劣:高度集中 vs. 分散竞争

苏联的航天计划由政府高度集中管理,这使得他们能迅速投入资源,但同时也导致了严重的官僚问题和内部斗争。

科罗廖夫(Sergey Korolev) 是苏联航天计划的灵魂人物,他的工程设计局(OKB-1)负责大部分早期任务,包括列昂诺夫的太空行走。

但他在1966年因癌症手术去世后,苏联航天计划陷入混乱,不同设计局之间相互竞争,导致资源浪费和项目延误。据历史学家阿西夫西迪奇所说,科罗廖夫的丰功伟绩上写到:“科罗廖夫的成就代表了苏联太空事业的最顶峰,前无古人,后无来者。”

相比之下,美国的航天开发是由多个私营公司(如波音、洛克希德)合作竞争,NASA 负责统筹,这种模式虽然在早期进度较慢,但长期来看更具适应性。

《天际行者》展示了苏联工程师和宇航员面对技术问题时的极限挑战,但电影未能展现的是,苏联航天计划内部的权力斗争,如何影响了他们的后续发展。

3 《太空救援》(Salyut-7, 2017)

1975-1985年:太空竞赛降温,进入暗中较量阶段

1972年4月,阿波罗-联盟测试计划达成合作协议,并在1975年7月,美国航天人员与苏联航天人员在地球轨道相遇,双方局面得到一定时期的缓和。

1980年代,美苏在军事航天、卫星侦察、空间站上仍有竞争,但不再像早期那样激烈。

1985年,苏联“礼炮7号”失控事件,虽然仍属于苏联的独立航天任务,但与美国空间站发展相关,美苏仍在太空中暗中竞争技术。

《太空救援》剧情:

1985年6月,苏联的“礼炮七号”空间站突然和地面控制中心失去了联系,有可能坠落。恰逢美国的挑战者号航天飞机即将发射(历史上执行太空实验室2号任务的挑战者号于1985年7月29日发射升空)。为防止礼炮七号落入美国手中,苏联当局重新起用被停飞的宇航员贾尼别科夫,和临危受命的随航工程师维克托·萨维内赫,搭乘联盟T-13号飞船前去维修礼炮七号。

礼炮7号的失控,象征着苏联航天科技的衰落。

1960年代,苏联是毫无疑问的航天霸主,他们率先完成了第一颗人造卫星、首次载人航天、首次太空行走,但到了1980年代,苏联的技术发展已逐渐落后于美国。

最终,苏联虽然成功修复了礼炮7号,但几年后,苏联解体,美国在航天领域全面占据主导地位。这场竞赛的胜负,最终由更大的政治格局决定。