🔮 伊恩·马尔科姆博士

發布日期:22/04/2025 | 作者:🥉 Liliana

姓名:伊恩·马尔科姆(Ian Malcolm)

登场作品:《侏罗纪公园》系列(1993首登场)

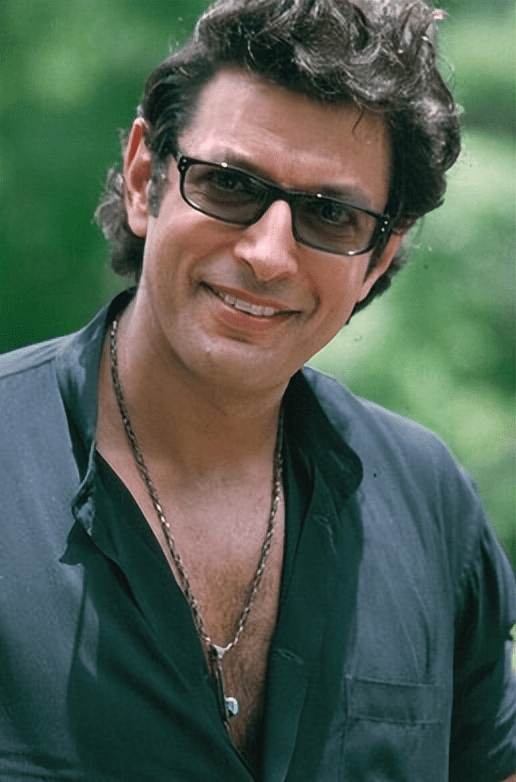

饰演者:杰夫·高布伦(Jeff Goldblum)

职业设定:混沌理论学家 / 哲学型反主流科学家 / 嘴炮式预言者

代表特征:永远穿黑、永远瘫坐、永远讽刺你的科技理想

他是唯一在恐龙咬人时还不忘嘲讽技术的男人。

他不造奇迹,但专门提醒你:“你根本驾驭不了你造的东西。”

他是整部《侏罗纪公园》中最“站在观众角度”的角色,

一边看戏,一边嘴里碎念:“我早就说会这样。”

#嘴炮学家 #科技宿命论 #混沌理性派 #黑衣哲人 #即使腿断了依然嘴角含笑预言

——他有学术背景,却不拘于象牙塔,更像一位现实主义先知;

——他不参与造物,只负责在旁边看着你造,然后在出事后说:“我警告过你。”

——他既是反派科技信仰的批评者,也是自然法则的代言人——

他信的不是混乱,是自然永远无法被完全预测与掌控的秩序。

“Life, … finds a way.”

→ “生命,总会找到出口。”(全系列灵魂台词)

📌它不是赞美生命的顽强,而是对人类妄图封锁、设计自然路径的警告。

“Your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn’t stop to think if they should.”

→ “你们的科学家只想着能不能做,却没人想过该不该做。”

📌这是对科技狂热的最精辟控诉。当“技术可能性”凌驾于伦理判断时,人类总会陷入“造出来再想后果”的怪圈。

“God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates dinosaurs…”

→ “上帝创造恐龙,上帝毁灭恐龙,上帝创造人,人毁灭上帝,人创造恐龙。”

📌这句碎碎念几乎像个黑色寓言,用简单的句式勾勒出人类对“神位”的篡夺过程。人类一边继承神的位置,一边复制神犯过的错误。

亨利吴:其实她们不能在野地繁殖,数量控制是本园的安全项目,侏罗纪公园不允许私生恐龙。

马尔科姆博士:你怎么知道她们不能繁殖?

亨利吴:因为园里的动物都是母的,我们精心设计的。

马尔科姆博士:小吴,再请问,你怎么知道她们都是母的?有人到园里掀开恐龙的裙子看吗?

亨利吴:我们控制她们的染色体,其实这也不难。所有的脊椎胚胎天生都是母的,只需要在发展时期,适时加所需的荷尔蒙就变成公的,我们就是不给她们。

🦖场景背景:当所有人都屏息围观一颗迅猛龙蛋即将孵化,空气中充满“见证奇迹”的激动时,马尔科姆却扭头向吴博士扔出一连串问题——他语气轻松、像在调侃,但说出口的每一个问题都像是一颗定时炸弹。

他不像吴博士那样相信设计流程,也不像哈蒙德那样相信梦想具备正当性。 他相信混沌,相信复杂系统终将超出预期。

哈蒙德:别担心,我不会再犯同样的错误的。

马尔科姆博士:我知道,你总是犯新的错误。

🦖场景背景:《侏罗纪公园》第二部,约翰哈蒙德约见马尔科姆博士,想邀请他去Site B(索纳岛B区,恐龙孵化基地)进行恐龙生态考察。哈蒙德认为现在恐龙领地意识极强,肉食恐龙只呆在B区岛中心,不会影响在周边考察的科研小组,但马尔科姆博士立即一语戳破他这个一厢情愿的幻想。

哈蒙德此时已从理想主义造梦者转型为“自诩为生态守护者”的老年说服者,但他的逻辑依旧未脱“人类可以安排自然”的旧模式。马尔科姆博士一眼看穿哈蒙德不是变得更谦卑了,而是换了一个幻想方式继续说服自己“这次不一样”。

他穿黑色皮衣,戴粗项链,嬉皮笑脸像个摇滚明星;说话像调戏,笑话总比警告先到一步;

在众人为“造出恐龙”而欢呼时,他是那个质疑怎么控制恐龙性别的人,“你们又不是看了她们裙底”。

他不像个科学家,更像是个在场外插话的评论员,以调侃的方式对公园里的一切质疑这质疑那。

于是没人把他的话当回事,包括观众。

直到电网瘫痪、猛禽出笼,不可预测的事项一件件发生,人们被恐龙追,被恐龙吞,所有人才开始意识到:他说的都是真的,混沌理论天生是控制论的天敌。

但是,他说的是对的,但他说得太潇洒、太跳脱,让人以为只是“嘴上花活”。

这就引出一个问题——

如果他不是那个插科打诨的人,而是一个西装笔挺、满脸凝重、字正腔圆的专家,

如果他像小说里那样,一开始就用成吨成吨的刻薄的哲学方式倾倒真理,

哈蒙德会听得进去吗?这场灾难能避免吗?

还是说,这世界从来不是听谁说得对,而是看谁说得像“能信”?

马尔科姆是那种被时代忽略的“先知型异类”,是“科技乌托邦”的清醒旁观者。

他说话滑稽、举止不拘、像个故意闯入科学界派对的摇滚怪人,

你很难第一时间把他和“真理”联系起来——这正是悲剧所在。

他不擅长建立共识,因为混沌没有共识,只有不可知;

他只擅长指出系统漏洞,只可惜,在世界准备好聆听之前,预言已经发生了。

他是整个故事最危险、最有魅力的一种存在:

一个你不想听,但又无法忽视的逻辑之声。至于听与不听的结果——是他的损失,还是别人的教训,还真不好说。

📚 在原著小说中的马尔科姆

-

身份与定位:

原著中的马尔科姆是一位数学家,专精于混沌理论(chaos theory),受邀进入侏罗纪公园担任“系统不稳定性顾问”——某种“反对派中的体制内角色”,属于“结构内部的异见者”。 -

性格特征:

他是全书中最早预见灾难可能性的人,对哈蒙德公园的运行逻辑始终持强烈质疑态度。

他的语言锋利、思维高度哲学化,经常发表对人类科技狂妄、自然不可控、道德责任等议题的冷静批判,

是小说中思想深度最强、批判力最重的人物之一。 -

态度立场:

他几乎从头到尾都在指出问题,并不断强调:系统一定会失控,不是可能,是必然。

对哈蒙德、吴博士等人的技术乐观主义极度反感,认为他们根本不了解他们所操控的系统复杂性。 -

身体与命运:

在小说中,马尔科姆在恐龙袭击中严重受伤,大段情节是他躺在病床上,继续发表高密度哲学性思辨。

原著结尾中他“被认为已经死去”,但最后一章暗示他其实尚存一息,或已被送医抢救成功(这是为第二本《失落的世界》小说做伏笔)。

电影版马尔科姆因其“性感批判者”形象大受观众喜爱,成为全系列的明星人物之一。

维度 小说中的马尔科姆 电影中的马尔科姆

身份 混沌理论数学家 混沌理论数学家

性格 冷静、犀利、哲思感强 怪才、风趣、性感

功能 系统性批判者、思想推进者 带点嘲讽的警示者,兼带喜剧效果

命运 重伤,疑似死亡(后续小说复活) 受伤存活,第二部回归主角

对系统态度 强烈悲观、彻底不信任技术 持质疑态度,但情绪更轻盈

著作出版 小说中有提到他出版《混沌与恐龙》等书 第二部电影中也设定他出版书籍

“What have they got in there? King Kong?”

“里面养着什么?大金刚?”

—— 伊恩·马尔科姆博士,1993年《侏罗纪公园》

游览车进入侏罗纪公园的巨型双开木门时,马尔科姆博士调侃了一句。

这不是随便一笑的吐槽,而是一则精心安排的“元讽刺”(meta-irony)。它既是台词层面的调侃,也是一种电影本体论上的自我指涉——视觉设计上,《侏罗纪公园》的大门确实向1933年的《金刚》致敬。

1933年版《金刚》中,金刚所在的骷髅岛有一道高耸、木结构、两扇对开的大门,带有浓重的“原始部落”与“未知禁区”意象。这扇门成为怪兽电影中“隔绝文明与野性的边界”标志。

导演斯皮尔伯格是《金刚》的狂热影迷

史蒂文·斯皮尔伯格本人多次公开表示,《金刚》(1933)是他童年时代对电影最初的迷恋之一。

他曾在采访中说自己小时候看《金刚》时“吓到睡不着”,并且那部片“教会了他什么是‘电影魔法’”。

因此,将《金刚》的门形意象借用到《侏罗纪公园》中,是一种充满感情的“视觉回溯”与致敬。

不过斯皮尔伯格也意在提醒我们:恐龙也好,金刚也好,门后藏的从来不是怪物,而是人类自己想驯服自然的欲望本身。